20年革故鼎新,发展动能越发强劲。

二十年来,云和县始终把改革开放作为推动发展的制胜法宝,最大限度释放全社会创新创业创造动能,探索推进扶贫改革试验、社会救助综合改革、乡村治理体系建设等一批“国字号”改革,积极承担户籍管理制度改革试点、产业集群跨境电商试点等一批省级重大改革试点,形成了股份经济合作社、农村产权抵押融资免担保、生态公益林未来补偿收益质押贷款、“联连帮”智慧救助、街乡共治、乡贤参治等改革成果,创造了城乡体制机制改革的云和范例。

如今的云和,经济社会各领域重大改革实现创新突破,区域发展活力不断增强,全方位开放发展格局基本形成,迎来了前所未有的大建设、大发展、大跨越的黄金机遇期!

◎ 剪影一:“街乡共治”开启社区治理新篇章

自2001年实施“小县大城”发展战略以来,云和县不断完善下山脱贫、异地搬迁等各项政策,积极引导农民下山进城,目前已完成3.88万人异地搬迁。

人口聚集的同时也带来了融入难、管理难等系列社会治理难题。多年来,云和县一直在探索“小县大城”城乡融合发展下的社会治理格局,研究如何统筹好“融”与“治”的辩证关系,思考怎样从被动管理向主动治理转变,目的就是让进城农民能更好更快完成身份转变,安心投身到城市建设中去。

白龙山街道大坪社区位于城南,由多个安置小区组成,常住居民既有汀州、滩坑电站的移民,又有崇头镇、雾溪畲族乡等乡镇(街道)下山脱贫的农民,还有畲族、水族等8个少数民族居民。由于人员结构复杂,行政管理重叠,邻里矛盾纠纷、社区管理工作面临极大困难。

为破解基层治理难题,云和县在长期实践中,始终坚持党建引领,逐步探索出“街乡共治”基层治理模式,制定了《云和县推进街乡共治改革试点工作方案》《“党建引领 八治合和”基层治理工作方案》,将整村搬迁的原砻铺村以及长期居住在大坪社区的原大坪村等2个股份经济合作社党组织整建制划转至社区管理和领导,建立了党组织包干区3个、区域微网格10个、“一联十”先锋网格97个,强化了社区领导,织密了组织体系,使红色网格真正渗入到每一个楼栋、每一户居民。

2019年底,云和县入选全国首批乡村治理体系建设试点单位,大坪社区成立了首个“街乡共治”服务中心,推行居住地办理社会事务,实现进城群众社保、医保等40多个社会事务在社区一地办理。设立乡事城办和乡事城服务窗口,将农民群众生产、生活息息相关的乡镇(街道)公共服务事项整合纳入服务范围,选派素质高、业务强的工作人员进驻窗口,为进城农民提供相关公共便民服务事项、行政审批事项、咨询服务类事项等服务,改善农村群众办事体验。

“周围人不熟、办事两头跑、就业没着落,参加党员活动还要跑乡里,找不着家的归属感。”谈起刚搬来大坪时的情形,宋少宗记忆犹新。

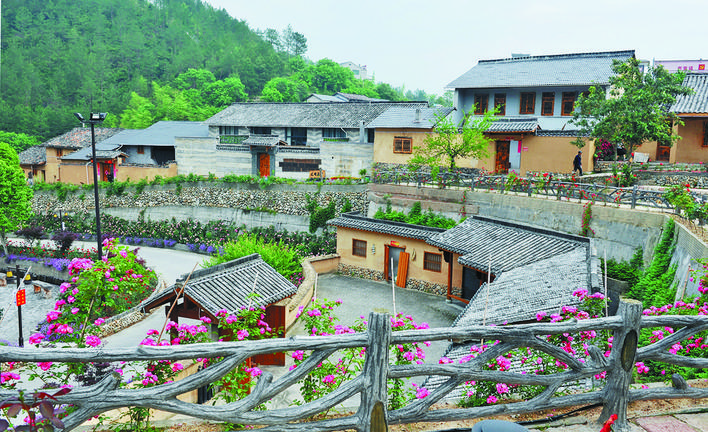

宋少宗是雾溪畲族乡一名农村党员,2014年他的所在村因水源地保护而整体搬迁至白龙山街道大坪社区。他告诉记者,这一路走来,路修好了,房子盖了,盆景、民宿产业也发展起来了;政府帮忙解决了户口问题,小孩上学、家人看病不用犯愁,有事直接找社区;乡里牵头在社区成立了雾溪服务党支部,现在党员活动也不用再来回跑。

“‘街乡共治’是个好制度,我们‘外乡人’可算找着家了。”对于大坪社区近几年的变化,宋少宗非常感慨,如今他经常参加各种社区志愿服务活动,能为社区发展出力,他由衷感到高兴。

目前,云和县已有15个社区成立了“街乡共治”联盟,共吸纳异地党组织106个、党员6000多名。通过创新建立“党员先锋服务卡”“党员红色网格”等服务机制,推动这部分农村党员进社区、入网格联系帮扶,让进城农民能更快适应并融入新环境。与此同时,该县创新“群众参议”“民族同心”“乡贤恳谈”等多项联商机制,全面听取、掌握居民的意见与诉求。由流入地街道(社区)牵头、流出地乡镇(村)参与,邀请先锋党员、居民代表、热心乡贤等,定期召开街乡联盟联席会议,形成“大事共议、实事共办、要事共商”良性互动局面,提升居民主人翁意识,进一步激发其主动投身社区治理的积极性。

◎ 剪影二:生态产品价值实现机制的“云和实践”

丰收时节,云和梯田所在的崇头镇又闻喜讯——云和县政府采购生态产品的尾款完成审核,即将拨付。

钱不多,208.46万元,却史无前例。

去年4月,云和出台浙江首个生态产品政府采购暂行办法,按2018年度GEP核算结果的0.2%,向崇头镇、雾溪乡两个试点乡镇购买水源涵养、气候调节、水土保持、洪水调蓄等4项生态产品。首年付70%资金,次年按生态环境质量支付30%,限定用于生态修复、惠民帮扶等。

“一次破冰!”崇头镇党委书记刘锋说,此前,针对公益林、河流等的政府拨款,均被称为“补偿”,“相当于守着绿水青山向财政要钱,现在县里向我们购买,主动权变了,保护和发展底气大不一样了。”

不久前,云和县安溪畲族乡一宗商业用地挂牌出让,引发热议。

“因为生态环境好,这一区块被划为‘生态地’,价格评估时纳入GEP核算标准。”云和县自然资源和规划局局长曹刚毅说。

也就是说,458万元的土地出让金中,要拿出34.88万元,作为生态环境资金,用于当地环境改善、生态产业扶持。目前,云和累计出让“生态地”6宗,获得143.16万元生态环境增值资金。

上述两个例子,关键词都是生态,这些也是云和不遗余力实现生态产品价值的具象化表现。

在体制机制上积极破题,是彻底形成工作闭环的最佳方式。云和通过打造生态信用价值实现、生态气候服务改革、生态产品政府采购、生态环境增值、生态强村公司运营等“五个生态”,探索生态产品价值实现的“云和路径”。

今年年初,云和下发《云和县“两山银行”实施方案》,在丽水市率先成立“两山银行”,建立了全省首个乡村级的生态信用评价系统,通过首创“两山贷”“两山存”“两山兑”等,赋予生态信用价值,有效推动生态产品价值转换。同时通过核算“GEP”,开展生态产品采购。出台《云和县生态产品政府采购试点暂行办法》,明确县政府使用财政性资金采购生态产品。为规范资金使用,配套出台《云和县生态产品政府采购资金暂行管理办法》,明确资金使用原则,规范资金下达使用。

云和县还制定《云和县康养指数实施方案》,形成以环境空气质量、空气负氧离子浓度、人体舒适度、观云指数等为基础的康养指数。今年6月5日,云和县还发布了全市首个康养指数,康养指数平台也正式上线运行。据介绍,康养指数的发布及应用,将在指引游客出行、民宿和景区收费、推进康养产学研发展、引导康养金融产品开发,以及作为土地流转、生态资源占补交易等方面上提供重要参考。

为让生态环境增值,云和县出台了《云和县土地出让领域生态产品价值实现机制试点方案》,明确对试点出让地块进行地价评估时,同步核算出生态环境增值,实现土地使用权人对生态环境附加值付费的目标。同时,通过“代管制度”,推行生态强村公司对乡镇(街道)范围内的非经营性政府投资项目代管,规范项目建设管理,提升生态强村公司运营能力。

◎ 剪影三:“联连帮”破解救助帮扶碎片化难题

近年来,云和县先试先行,通过完善机制、搭建平台、整合资源等举措,有效拓展社会救助内涵,提升救助帮扶成效,初步构建起城乡一体、权责清晰、相互衔接、运作规范的社会救助大体系,成功创建了可复制可推广的“云和样板”,成功入选全国社会救助综合改革试点县。

此后,云和县以破解社会救助资源分散化、政策碎片化、信息不对称等难题为突破口,着力在畅通救助帮扶渠道、整合各类帮扶资源方面下功夫,依托省大救助信息系统,搭建了“联连帮”信息平台。 赋予平台网上申请、网上收件、网上推送等功能,并在乡镇(街道)设立受理办理窗口,实行统一受理、转办(介)社会救助申请事项,及时反馈办理结果。通过平台,申请人凭本人身份证即可完成救助申请,改“群众来回跑”为“部门协同办”,实现社会救助“最多跑一次”,甚至一次都不用跑。

云和籍大学生陈同学,姐姐车祸重伤、父亲重病住院,家庭负担沉重,交不起学费,被迫辍学在家。之后她通过“联连帮”信息平台一窗受理机制,云和县民政局在核实其自诉情况属实后,便立即启动帮扶流程,及时发放贫困大学生助学金一万元,帮助她重返校园。

依托“联连帮”平台,云和县将县内社会组织纳入平台管理,引导社会组织参与公益慈善救助,为困难群众开展助学助教、关爱成长、照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等非物质类社会救助服务。目前,该县已引入浙江省妇女儿童基金会、阿里巴巴公益、天猫美家等一批省级优秀公益组织和“绿色共享·助教行动”“焕新乐园”等6个优秀项目,先后完成91户低保家庭儿童学习环境改造,使300余名困难学生得到帮扶,累计建成15个儿童之家。

不仅如此,云和县创新社会救助与党建相结合。2018年,开展一系列“机关党支部主题党日进百村、入千户、关爱万名留守老人”活动,通过“1+1+X”结对帮扶模式(即1个机关党组织与1个村结对、1名机关党员与1-3名留守老人结对),全县143个单位党组织与71个村,3000多名机关党员与4700余名留守老人结对,形成了农村留守老年人“心有人爱、身有人护、病有人医、难有人帮”的结对帮扶关爱网络格局。

此外,云和县还不断强化帮扶精准性,实施“党建引领 共同富裕”社会组织、工商企业帮扶结对活动,通过定向招工、技术帮扶等“造血”模式,促困难群众增收,目前47家社会组织和工商企业与47个行政村结对。深化落实“一户一策一干部”结对帮扶,实现乡镇(街道)、扶贫重点村(经济薄弱村)、低收入农户结对帮扶全覆盖。目前该县2832户5780名困难群众已全部完成结对,并全面完成“两不愁三保障”突出问题清零、年家庭人均可支配收入8000元以下情况清零、集体经济薄弱村清零、零就业家庭清零“四个清零”目标任务。 来源:丽水日报 文/ 叶江 程鹏鹏 图/程昌福 刘丽莉 龚启富